তার নামে পুলিশ ব্যারাক অথচ নাম নেই মুক্তিযোদ্ধার তালিকায়

পুলিশ স্মৃতি জাদুঘরেও শহীদ আজিজুর রহমানের পোশাক ও রক্তমাখা চশমাসহ স্মৃতি সংরক্ষণ করা আছে। কিন্তু পুলিশ বা গোয়েন্দা বাহিনীর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ হিসেবে সরকারের কোনো তালিকায় বা গেজেটে নাম ওঠেনি তার।

“১৯৫১ সালে আব্বা জয়েন করেন পাকিস্তান পুলিশ বিভাগে। কাজ করেছেন বরিশাল, খুলনা, রাজশাহীর সারদা, চারঘাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল প্রভৃতি অঞ্চলের থানাতে। পরে তিনি চলে যান সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে (সিআইবি)। এখন যেটাকে এনএসআই বলে। একাত্তরে রাজশাহী শহরে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অ্যাসিসটেন্ট সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স অফিসার (ইন্সেপেক্টর র্যাংক) হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি।

পাকিস্তান সরকারের চাকরি করলেও মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন স্বাধীনতার পক্ষে। রাজশাহীর অবিসংবাদিত নেতা এ এইচ এম কামারুজ্জামান ছিলেন আব্বার ঘনিষ্ট বন্ধু। আরেক বন্ধু মোসলেম কন্ট্রাক্টর তখনকার নামকরা ধনী ব্যক্তি। মোসলেম কন্ট্রাক্টরের বৈঠকখানায় বসেই তারা নিয়মিত আড্ডা দিতেন। গোয়েন্দা বিভাগে থাকায় নানা খবরাখবর ছিল আব্বার কাছে। সেগুলো জানিয়ে দিতেন কামারুজ্জামানকে। যা তখনকার আন্দোলনের জন্যও বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

পরবর্তীতে এ খবরই চলে যায় পাকিস্তানি আর্মির কাছে। ফলে আব্বাকে নির্মমভাবে হত্যা করে তারা। ওই স্মৃতিটা এখনও জীবন্ত হয়ে আছে। মনে হলেই কষ্ট হয় খুব। একাত্তরে আব্বার মৃত্যুটা আমার কাছে বর্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হত্যা, কখনোই আমি সেটাকে মৃত্যু বলব না!”

শহীদ আজিজুর রহমানকে নিয়ে এভাবেই আলাপচারিতা শুরু করেন শহীদসন্তান আমিনুর রহমান বাচ্চু।

তাদের বাড়ি রাজশাহী শহরের বোয়ালিয়া থানাধীন সাগরপাড়ায়। পাঁচ ভাই ও এক বোনের সংসারে বাচ্চু পঞ্চম সন্তান। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার বয়স ছিল এগার বছর। পড়তেন রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে, ক্লাস সিক্সে। বাচ্চু একাধারে অভিনেতা ও ডকুমেন্ট্রারি ফিল্মমেকার হিসেবে সুপরিচিত। ১৯৯২ সাল থেকে নিজের উদ্যোগেই গড়ে তুলেছেন ‘এ ভি কম’ নামক একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ প্রতিষ্ঠান।

২৫ মার্চ ১৯৭১। রাতে পাকিস্তানি সেনারা ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে আক্রমণ করে। কিন্তু সেখানেই প্রথম প্রতিরোধের মুখে পড়ে তারা। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম অস্ত্র তোলে পুলিশ সদস্যরাই। এ কারণেই সারাদেশে পুলিশের ওপর পাকিস্তানি সেনারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। রাজশাহীও এর ব্যতিক্রম ছিল না।

২৬ মার্চ সকাল থেকেই রাজশাহী শহরে ছাত্র-জনতা ব্যারিকেড দিতে থাকে। এ কাজে পুলিশ সদস্যরাও সাদাপোশাকে তাদের সাহায্য করে। পুলিশ লাইনটি ছিল শহরের পশ্চিম দিকে, ভেড়িপাড়া মোড়ে, নদীর পাড়ে।

২৮ মার্চ, দুপুরবেলা। পুলিশের সদস্যরা তখন খাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ওইসময়ই পাকিস্তানি সেনারা অতর্কিতে মর্টার ও ভারী মেশিনগানের আক্রমণ চালায়। শুরু হয় উভয়পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি। একসময় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকের অরক্ষিত এলাকা দিয়ে পুলিশ লাইনে ঢুকে পড়ে সেনারা। তখন বহু পুলিশ সদস্য অস্ত্র ও গুলিসহ পুলিশ লাইন ছেড়ে সরে পড়েন। ভয়াবহ ওই প্রতিরোধ যুদ্ধে শহীদ হন ১৯ জন পুলিশ সদস্য।

এরপর শহরে পাকিস্তানি সেনাদের হত্যাযজ্ঞ চলতেই থাকে। পরে বাঙালি ইপিআর সদস্য, পুলিশ সদস্য ও সকলস্তরের জনতা সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করে ক্যান্টনমেন্ট ঘিরে রাখে। কিছু সেনাও তখন হতাহত হয়। ‘রাজশাহী ক্যান্টনমেন্টে আটকা পড়েছে বহু সেনা’— এ খবরও চলে যায় ঢাকায়। ওদের উদ্ধারের জন্য তখন ঢাকা থেকে রওনা হয় শক্তিশালী পাকিস্তানি সেনাদল। তারা নগরবাড়ি, নাটোর হয়ে সকল প্রতিরোধ সরিয়ে হত্যাযজ্ঞ ঘটিয়ে রাজশাহীর দিকে অগ্রসর হয়। ১৩ এপ্রিলে তারা রাজশাহী দখলে নেয়। এর পরদিনই নির্মমভাবে হত্যা করা হয় আজিজুর রহমানকে।

ওই হত্যাযজ্ঞ খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন আমিনুর রহমান বাচ্চু। তার মুখে শুনি সেদিনের আদ্যোপান্ত।

“তৎকালীন সিআইবি বা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্ট ব্র্যাঞ্চের অফিসটা ছিল রাজশাহী শহরের জিরো পয়েন্টের কাছে, সাহেব বাজারে। একটা পুরাতন জমিদার বাড়িতে ছিল অফিসটি। সেখানে ঢুকতেই দুটো বাউন্ডারি পড়ে। একটা একেবারে বাইরে। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলে রিসিপশন ও গার্ডের ব্যারাক। এরপর কিছুটা উঁচু জায়গায় ছিল আরেকটি গেট। সেটি পেরোলেই অফিস রুমগুলো।

তখন আব্বার অফিসেই একটা রুমে কনজাস্টেট অবস্থায় থেকেছি আমরা। দেশের অবস্থা খারাপ হওয়ায় সকল অফিসারই তাদের পরিবার এনে রেখেছিলেন। ‘পাকিস্তানি আর্মিরা আসছে’— এমন খবর রটে যায় ১৩ এপ্রিল রাত থেকেই। সবাই থাকেন নানা শংকায়। অফিসের পাশেই মেইনরোড। অফিস ঘরের ছাদে উঠলেই রাস্তার সবকিছু দেখা যায়। প্রতিরোধকারী বাঙালিরাও তখন রাস্তা থেকে সরে যাচ্ছেন।

১৪ এপ্রিল, সকাল তখন ৮টা হবে। অফিসের বাইরের গেটে প্রচণ্ড আওয়াজ। বুট দিয়ে গেটে লাথি মারতে থাকে পাকিস্তানি সেনারা। আমরা ভয়ে তটস্থ। বাড়িগুলোর মাঝখানে খোলা জায়গায় সবাই একত্রিত হই। এর মধ্যেই শব্দ পাই গেটটা ওরা ভেঙে ফেলেছে, ভেতরের গেটের দিকে এগোচ্ছে।

এ গেটটাও ভেঙে ঢুকলে ওরা বেশি হিংস্র হয়ে উঠবে। তাই তাদেরকে গেট খুলে ভেতরে আনাটাই ভালো। সবাই এমন সিদ্ধান্ত নেয়। সিআইবি অফিসের যিনি প্রধান (অ্যাসিট্যান্ট ডিরেক্টর) তার একজন বিহারী পিয়ন ছিল। ভালো উর্দু জানতেন তিনি। তাকে পাঠানো হলো।

উনি গিয়ে গেট খুলতেই অস্ত্র উচিয়ে পাকিস্তান আর্মিরা ভেতরে ঢোকে। এসেই ওরা অফিস রুমগুলো তছনছ করে এবং প্রত্যেকের পরিবার যে রুমগুলোতে আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে ঢুকে টাকা-পয়সা ও স্বর্ণালংকার লুটপাট করতে থাকে।

কেন তারা সরকারি অফিসে ঢুকে এমনটা করছে? এ নিয়ে ডিএসপি খলিলুর রহমান আর্গুমেন্ট করেন। ওরা বলে, ‘তোমরা তো গাদ্দার।’ তাকে বুটের লাথি ও রাইফেল দিয়ে নির্যাতন ও রক্তাক্ত করে সিঁড়ির নিচে ফেলে রাখে আর্মিরা। পরবর্তীতে একদিন এসে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছিল তারা।

আম্মা তখন আব্বাকে পালিয়ে যেতে বলেন। সে সুযোগও ছিল তার। কিন্তু আব্বা গেলেন না। বললেন, এভাবে সবাইকে ফেলে যাবেন না। খানিক পরেই পানি খাওয়ার কথা বলে তিনি ঘরে আসেন।

অস্ত্রাগারের চার্জ ছিল আব্বার ওপর। সেখানকার দরজাটি একটি কম্বিনেশন লক দিয়ে আটকে রেখেছিলেন তিনি। আমার চাচা শফিকুর রহমান ছিলেন পাকিস্তান এয়ারফোর্সে। তিনিই আব্বাকে ওই লকটি উপহার দেন। এমন পোক্ত লক লাগানো দেখে পাকিস্তানি আর্মিদের সন্দেহ হয়।

তারা রুমটি তল্লাশি করতে চান। চাবি কোথায়? সবাই আব্বার কথা বলে। আব্বার পিয়ন কশিমুদ্দিন চাচা ছিলেন সেখানে। তাকে সবাই বলে, ‘তোমার স্যারকে ডেকে আনো’।

আমাদের রুমটা ছিল খানিকটা পেছনের দিকে। কশিমুদ্দিন চাচা যখন আসেন তখন আমিও তার সঙ্গে যাই। বড় বোন লায়লা পারভীন বানু (পরে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন) তখন রাজশাহী মেডিকেলের থার্ড ইয়ারের ছাত্রী। আব্বাকে পানি খাওয়াচ্ছিল সে।

‘স্যার, আপনাকে ডাকে’— বলতেই আব্বা দ্রুত অস্ত্রাগারের দিকে চলে যান। পেছন পেছন আমিও যাই সেখানে। অস্ত্রগার খোলা হলো। সেখানে অফিসরাদের পার্সোনাল ও অফিসিয়াল অনেক অস্ত্র রাখা ছিল। পাকিস্তানিরা অস্ত্রগুলো একত্রে বেঁধে পিয়নদের দিয়ে ওদের গাড়িতে তুলে নেয়।

অতঃপর সবাইকে লাইন করে দাঁড় করায়। সাতজন ছিলেন ওখানে। অফিসার তিনজন— আব্বা, তার কলিগ আজিজুল হক আর অফিস প্রধান খন্দকার আবু আকতার। বাকিদের মধ্যে একজন ছিলেন খন্দকার সাহেবের সম্পর্কে শ্যালক। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বেড়াতে এসেছিলেন তিনি।

ওরা আব্বাসহ সবাইকে নিয়ে যাচ্ছিল। পেছন পেছন আমিও ছুটছি। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর পাকিস্তানি এক সেনা আমাকে একটা চড় মেরে বলে, ‘হাট যাও’।

আমি তখন ছটফট করছি। মনেও অজানা আতংক। লুকিয়ে আবারও আব্বার কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করি। তখনই শুনি সাবমেশিন গানের শব্দ। বুকের ভেতরটা তখনই খামচে ধরে।”

সবাইকে কি হত্যা করা হয়েছিল?

“সাত জনের মধ্যে দুজন পালিয়ে যায়। বাকি ৫ জনকে মেইন গেটের সামনে বড় মাঠে বসিয়ে সাবমেশিন গানে ব্রাশফায়ার করে ওরা। আব্বার গুলি লেগেছিল মাথায়, বুকে ও পেটে। তিনি ছাড়াও শহীদ হন অ্যাসিট্যান্ট ডিরেক্টর খন্দকার আবু আকতার। আব্বার কলিগ আজিজুল হকের ঘাড়ে গুলি লেগে বেরিয়ে গিয়েছিল। ফলে তিনি বেঁচে যান। আর খন্দকার সাহেবের শ্যালকের গুলি লেগেছিল পেটে ও পায়ে। পাকিস্তানি আর্মি চলে যাওয়ার পর তারা কোনোরকমে চলে আসেন অফিসের ভেতরে। পিতার মৃত্যুর কষ্টকে আগলে রেখেই তখন বড় বোন লায়লা পারভীন বানু তাদের চিকিৎসা করেছিলেন।

কশিমুদ্দিন চাচা একবার দৌড়ে বাড়ির বাইরে যান। গিয়ে দেখেন আব্বার নিথর দেহ পড়ে আছে। রক্তমাখা চশমাটাও পড়ে ছিল তার মৃতদেহের পাশেই।

‘আব্বাকে পাকিস্তানি আর্মি নিয়ে যাচ্ছে’— এ স্মৃতিটা এখনও হৃদয়ে গেথে আছে। যখন ব্রাশ ফায়ারের শব্দ হয় তখন পাশে ছিলেন আজিজুল হক চাচার মেয়ে সিমা আপা। আমাকে বুকে জড়িয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন তিনি। সবাই আমার খোঁজ করছিল। আম্মার কাছে নিয়ে গেল। আমাকে জড়িয়ে ধরে আম্মার সে কি কান্না। আব্বার শোকে তখন আমিও চোখ ভেজাই।”

আপনারা কি বাবার লাশ পেয়েছিলেন?

নিরবতা। অতঃপর শহীদপুত্র বলেন, “না। দুটো লাশ পড়েই ছিল। কারফিউ চলছে তখন। বাইরে যাওয়া যাচ্ছিল না। তবুও কশিমুদ্দিন চাচা গিয়েছিলেন, আব্বার রক্তমাখা চশমাটা কুড়িয়ে আনতে। আর্মি জিপ রাস্তা দিয়ে চলে আসে। দূর থেকে তাকে গুলিও করে। তিনি তখন দৌড়ে আবার ভেতরে চলে আসেন।

লাশগুলো এনে দাফন করতে তখন সাহস নিয়ে কেউ-ই এগিয়ে আসেনি। বরং লাশগুলো ওভাবেই থাকুক— এমনটা বলে অনেকেই। তাতে আর্মিদের অন্য গ্রুপ আসলেও এখানে অপারেশন হয়ে গেছে বুঝতে পারবে। সবাই তাতে রক্ষা পাবে। ফলে লাশ দুটো তখন প্রটেকশন হিসেবে পড়ে ছিল।

আব্বাকে দেখাতে আমাকে দোতলা অফিস বিল্ডিংয়ের ছাদে নিয়ে যাওয়া হয়। দেখলাম দূরে আব্বা পড়ে আছেন। একটা চেক লুঙ্গি পরা আর সাদা পাঞ্জাবি। স্যান্ডেলটাও পায়ে ছিল তখনও । হয়তো কিছু অনুভব করার আগেই মারা গেছেন তিনি।”

ওইদিন রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হলো। বাচ্চু ভাবেন বৃষ্টি নয়, এটি লাশের গোসল। বারবার ছাদে উঠে লাশের অবস্থা দেখেন তারা। ১৫ এপ্রিল সন্ধ্যার পরে আর্মির ট্রাকের আওয়াজ পান বাচ্চুরা। সবাই অজানা আতংকে থাকে। হঠাৎ বাইরের মাঠে মাটি কোপানোর শব্দ পান তারা। আধ ঘন্টা পর ওই ট্রাকটাও চলে যায়। পরদিন সকালে কারফিউ উঠে গেলে বাইরে গিয়ে সবাই দেখেন লাশগুলো নেই। মাঠের কোনায় একটা গর্ত করা, পূর্ব-পশ্চিম মুখো। ওই গর্তের মধ্যেই কোনোরকমে মাটি চাপা দেয়া হয়েছে লাশ দুটো। বাচ্চুর চোখ আটকে গেল এক জায়গায়। দেখলেন, মাটির ওপরে তার বাবার পায়ের বুড়ো আঙুল তখনও বের হয়ে আছে। এসব কথা বলতে গিয়ে বারবার অশ্রুসিক্ত হন তিনি।

অতঃপর কষ্ট নিয়ে বলেন, “পরিকল্পনা হয় লাশ দুটোকে প্রপারলি দাফন করার। কিন্তু সম্ভব হয়নি। দুইদিন লাশ পড়েছিল। ফলে পচন ধরে যাচ্ছিল। পরে কবরটিকে মাটি দিয়ে কিছুটা সংস্কার করা হয়েছিল মাত্র। দুটো লাশই এক কবরে। কবরটা এখন বাঁধাই করা। কিন্তু কোনো স্মৃতিস্তম্ভ নেই। ওটা যেহেতু গোয়েন্দা বাহিনীর অফিস। ফলে অফিস থেকেই এমন উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি এত বছরেও।”

খবর পেয়ে দাদা বাড়ি থেকে আসেন তাদের ছোট চাচা। গ্রামে নিয়ে যেতে চান সবাইকে। কিন্তু তার মা তাতে রাজি হন না। তিনি বাচ্চু ও তার বোন লায়লা পারভীন বানুকে পাঠিয়ে দেন দাদা বাড়িতে, কুষ্টিয়া দৌলতপুরের ধর্মদহ গ্রামে। সেখানেও ঘটে আরেকটি নির্মম হত্যাযজ্ঞ। ২৪ মে ১৯৭১ তারিখে পাকিস্তানি সেনারা ওই গ্রামে হানা দেয়। তারা ধর্মদহ গ্রামটি জ্বালিয়ে দিয়ে তাদের দাদা পিজার উদ্দীন মণ্ডলকে হত্যা করে লাশ গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখে।

একাত্তরে জীবন দিল পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল মানুষটি। স্বাধীনতা লাভের পর পিতাহীন ওই পরিবারটির টিকে থাকার লড়াই ছিল আরেক যুদ্ধ। সেসব কথা আমিনুর রহমান বাচ্চু তুলে ধরেন এভাবে, “তখন আমার মা আনোয়ারা রহমানই সব। মা অনেক কষ্ট করেছেন। চাচারা তেমন এগিয়ে আসেননি। দাদার সম্পত্তিও পাইনি আমরা। মা ছিলেন স্কুল টিচার। তিনি টিউশনি শুরু করেন। রিলিফ পেতাম। মাইলখানেক দূরে গিয়ে বহু কষ্টে ঘাড়ে করে সতের সের গম আনতে হতো। মাস শেষে গমে টান পড়লে কম আটায় গোলা রুটি বানিয়েও খেতে হয়েছে আমাদের। অথচ স্বাধীনতার ৫৩ বছরে শহীদ পরিবার হিসেবে কেউ একবার খোঁজও নেয়নি।”

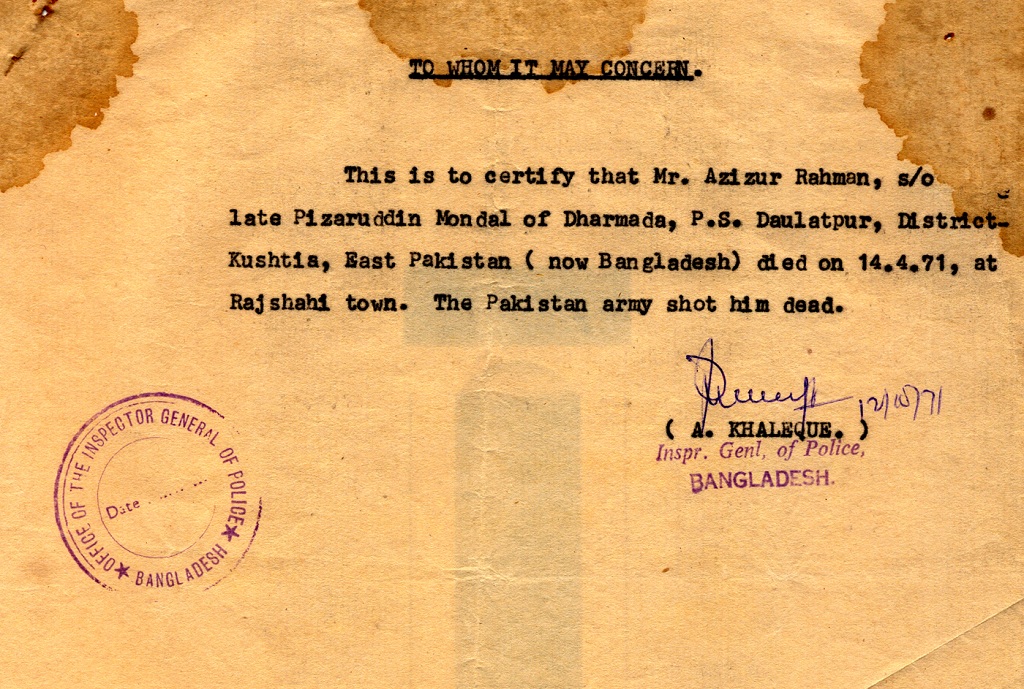

বাবা ও দাদা শহীদ হলেও স্বাধীন দেশে তারা পাননি রাষ্ট্রীয় কোনো স্বীকৃতি। তাদের আত্মত্যাগের কথাও উঠে আসেনি ইতিহাসে। যা মোটেও কাম্য ছিল না। এ নিয়ে বাচ্চু আক্ষেপ করে বলেন, “আব্বার নামে ডকুমেন্ট আছে অনেক। ডেথ সার্টিফিকেট ও তৎকালীন আইজিপি আব্দুল খালেক স্বাক্ষরিত সনদেও নিহত হওয়ার কারণ স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। পুলিশ স্মৃতি জাদুঘরেও আব্বার পোশাক ও রক্তমাখা চশমাসহ স্মৃতি সংরক্ষণ করা আছে। কিন্তু তবুও পুলিশ বা গোয়েন্দা বাহিনীর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ হিসেবে সরকারের কোনো তালিকায় বা গেজেটে নাম ওঠেনি। এ নিয়ে ওই বাহিনীও কোনো উদ্যোগ নেয়নি কখনও।

তবে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে রাজশাহী পুলিশ লাইনে একটি নারী ব্যারাকের নামকরণ করা হয় ‘শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পুলিশ পরিদর্শক আজিজুর রহমান নারী ব্যারাক’। এর জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু ওই বাহিনী হয়তো জানেই না আজিজুর রহমানের নাম শহীদ মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় এখনও অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অথচ পুলিশবাহিনীর জন্য এটা তো গর্বেরই ইতিহাস।”

শহীদ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্ত করার জন্য আপনারা কি কোনো আবেদন করেছিলেন?

বাচ্চুর অকপট উত্তর, “বাহাত্তর সালে বঙ্গবন্ধু সকল শহীদ পরিবারগুলোকে দুই হাজার টাকাসহ একটা চিঠি দেন। আম্মার নামেও চিঠি এসেছিল। ওইসময়ে রাজশাহী ডিসি অফিস থেকে ৪ বান্ডেল করে টিন দেওয়া হয় শহীদ পরিবারগুলোকে। সেটি আনতে গিয়ে নানাভাবে নাজেহালও হতে হয়েছে আম্মাকে। ফলে তিনি বেশ হতাশ হয়ে পড়েন।

ঢাকায় বিহারীদের পরিত্যক্ত বাড়িগুলো তখন মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের নামে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছিল। অনেকেই বলেছিলেন একটু তদবির করেন। আম্মা এতে রাগ হতেন, বলতেন, ‘আমার স্বামী রক্ত দিয়েছে স্বাধীনতার জন্য, বাড়ি পাওয়ার জন্য তো নয়। সরকার যদি মনে করে সরকারই দেবে। আমি কেন চাইতে যাব।’ এ কারণে এ বিষয়ে আমরাও খুব একটা চেষ্টা করিনি। তবে আম্মার মৃত্যুর পর ২০১৩ সালে পুলিশের আইজিপি ও মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছিলাম। কিন্তু অদ্যাবধি সেই আবেদনের কোনো অগ্রগতি হয়নি।”

স্বাধীন দেশে শহীদদের তালিকা না হওয়া এবং শহীদ পরিবারগুলোকে স্বীকৃতি বা সম্মানিত করতে না পারার দায় রাষ্ট্র কখনও এড়াতে পারে না। যাদের জীবনের বিনিময়ে আমরা বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি। তাদের ত্যাগের ইতিহাসও তুলে ধরতে হবে প্রজন্মের কাছে। তা না হলে কখনোই আমরা সভ্য জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবো না। বর্তমান তরুণ প্রজন্ম যে বৈষম্যহীন দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছে, সেখানে একাত্তরের প্রকৃত শহীদদের তালিকা ও শহীদ পরিবারগুলোর স্বীকৃতির বিষয়টি প্রাধান্য পাবে— এমনটাই প্রত্যাশা সবার।

শহীদ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্ত করার জন্য আপনারা কি কোনো আবেদন করেছিলেন?

বাচ্চুর অকপট উত্তর, “বাহাত্তর সালে বঙ্গবন্ধু সকল শহীদ পরিবারগুলোকে দুই হাজার টাকাসহ একটা চিঠি দেন। আম্মার নামেও চিঠি এসেছিল। ওইসময়ে রাজশাহী ডিসি অফিস থেকে ৪ বান্ডেল করে টিন দেওয়া হয় শহীদ পরিবারগুলোকে। সেটি আনতে গিয়ে নানাভাবে নাজেহালও হতে হয়েছে আম্মাকে। ফলে তিনি বেশ হতাশ হয়ে পড়েন।

ঢাকায় বিহারীদের পরিত্যক্ত বাড়িগুলো তখন মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের নামে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছিল। অনেকেই বলেছিলেন একটু তদবির করেন। আম্মা এতে রাগ হতেন, বলতেন, ‘আমার স্বামী রক্ত দিয়েছে স্বাধীনতার জন্য, বাড়ি পাওয়ার জন্য তো নয়। সরকার যদি মনে করে সরকারই দেবে। আমি কেন চাইতে যাব।’ এ কারণে এ বিষয়ে আমরাও খুব একটা চেষ্টা করিনি। তবে আম্মার মৃত্যুর পর ২০১৩ সালে পুলিশের আইজিপি ও মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছিলাম। কিন্তু অদ্যাবধি সেই আবেদনের কোনো অগ্রগতি হয়নি।”

স্বাধীন দেশে শহীদদের তালিকা না হওয়া এবং শহীদ পরিবারগুলোকে স্বীকৃতি বা সম্মানিত করতে না পারার দায় রাষ্ট্র কখনও এড়াতে পারে না। যাদের জীবনের বিনিময়ে আমরা বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি। তাদের ত্যাগের ইতিহাসও তুলে ধরতে হবে প্রজন্মের কাছে। তা না হলে কখনোই আমরা সভ্য জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবো না। বর্তমান তরুণ প্রজন্ম যে বৈষম্যহীন দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছে, সেখানে একাত্তরের প্রকৃত শহীদদের তালিকা ও শহীদ পরিবারগুলোর স্বীকৃতির বিষয়টি প্রাধান্য পাবে— এমনটাই প্রত্যাশা সবার।

শহীদ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্ত করার জন্য আপনারা কি কোনো আবেদন করেছিলেন?

বাচ্চুর অকপট উত্তর, “বাহাত্তর সালে বঙ্গবন্ধু সকল শহীদ পরিবারগুলোকে দুই হাজার টাকাসহ একটা চিঠি দেন। আম্মার নামেও চিঠি এসেছিল। ওইসময়ে রাজশাহী ডিসি অফিস থেকে ৪ বান্ডেল করে টিন দেওয়া হয় শহীদ পরিবারগুলোকে। সেটি আনতে গিয়ে নানাভাবে নাজেহালও হতে হয়েছে আম্মাকে। ফলে তিনি বেশ হতাশ হয়ে পড়েন।

ঢাকায় বিহারীদের পরিত্যক্ত বাড়িগুলো তখন মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের নামে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছিল। অনেকেই বলেছিলেন একটু তদবির করেন। আম্মা এতে রাগ হতেন, বলতেন, ‘আমার স্বামী রক্ত দিয়েছে স্বাধীনতার জন্য, বাড়ি পাওয়ার জন্য তো নয়। সরকার যদি মনে করে সরকারই দেবে। আমি কেন চাইতে যাব।’ এ কারণে এ বিষয়ে আমরাও খুব একটা চেষ্টা করিনি। তবে আম্মার মৃত্যুর পর ২০১৩ সালে পুলিশের আইজিপি ও মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছিলাম। কিন্তু অদ্যাবধি সেই আবেদনের কোনো অগ্রগতি হয়নি।”

স্বাধীন দেশে শহীদদের তালিকা না হওয়া এবং শহীদ পরিবারগুলোকে স্বীকৃতি বা সম্মানিত করতে না পারার দায় রাষ্ট্র কখনও এড়াতে পারে না। যাদের জীবনের বিনিময়ে আমরা বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি। তাদের ত্যাগের ইতিহাসও তুলে ধরতে হবে প্রজন্মের কাছে। তা না হলে কখনোই আমরা সভ্য জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবো না। বর্তমান তরুণ প্রজন্ম যে বৈষম্যহীন দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছে, সেখানে একাত্তরের প্রকৃত শহীদদের তালিকা ও শহীদ পরিবারগুলোর স্বীকৃতির বিষয়টি প্রাধান্য পাবে— এমনটাই প্রত্যাশা সবার।

লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমে, প্রকাশকাল: ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪

© 2024, https:.