উনি গুড হয়েছেন, এখন আমরা ভেরি গুড চাই

“খুব কষ্ট ছিল পরিবারে। মায়ের নামে জমিজমা ছিল অনেক। কিন্তু বাবা খুব একটা পরিশ্রম করতেন না। মায়ের জমি তিনি শুধু বিক্রিই করেছেন। ফলে দারিদ্র্য আমাদের পিছু ছাড়েনি।

আমার বয়স তখন পাঁচ বছর। মা ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। একদিন একটা বোন হয় আমার। কিন্তু মা ও মেয়ে তখনও ঝুঁকিতে। গ্রামের মানুষ বলে ‘ফুল পড়েনি’ (ডাক্তারি ভাষায় প্লাসেন্টা প্রিভিয়া)। গ্রামে তখন চিকিৎসা ছিল না। দাই মা ছিল ভরসা। মায়ের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। ডাক্তার ডাকতে হবে শৈলকূপায়। কিন্তু মায়ের নিষেধ। পুরুষ ডাক্তার দিয়ে কিছুতেই চিকিৎসা করাবেন না। ধর্মীয় কুসংস্কার তখন প্রবল ছিল। চোখের সামনে মা ছটফট করলেন খানিকক্ষণ। এরপরই দম শেষ। কয়েকদিন পর বোনটাকেও বাঁচানো যায়নি। বছর দুয়েক যেতেই একদিন বাবাও মারা যান, অ্যাজমাতে। আমি তখন একা, মা-বাবা হারা।

নানী এরছান নেসাই আমাকে কোলেপিঠে মানুষ করেছেন। কোথায় কী করতে হবে, কী বলতে হবে- উনি বুঝিয়ে দিতেন। তার পরামর্শমূলক শাসনেই এগিয়ে যায় আমার জীবন।

লেখাপড়ায় ভাল ছিলাম। নাইন থেকেই অন্যের বাড়িতে লজিং থাকতাম। দু একজন বাচ্চাকে পড়ানোর বিনিময়ে থাকা-খাওয়া ছিল ফ্রি। স্কুল-কলেজেও বেতন লাগেনি। কষ্ট থাকলেও লেখাপড়া করে বড় কিছু করব-মনের ভেতর এ ইচ্ছাটাই প্রবল ছিল।

নানা প্রতিকূলতা ফেইস করতে হয়েছে জীবনে। সব কষ্ট পুষে রাখতাম। ভাল ফুটবল খেলতাম। সাধুহাটিতে বড় এক খেলায় একবার জিতেছিলাম। খেলতাম ডিফেন্সে, লেফটে। বন্ধু মনোরঞ্জন বিশ্বাস, পরিতোষ বিশ্বাস, সুসান্ত কুমার বিশ্বাস প্রমুখ ছিল সঙ্গী। ওদের পূজাপার্বণে নিয়মিত যেতাম। ওরাও আসতো। প্রতিমা ভাঙার ঘটনা তখন ছিল না। কিন্তু এখন মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসটাই কমে গেছে।”

খানিক বিরতি। অতঃপর আবারও কথা শুরু সাইফুল আলমের। এবার তুলে ধরেন সে সময়কার রাজনৈতিক চিত্র।

“১৯৬৯ সাল। আমি তখন মাগুরা কলেজে। ছাত্র ইউনিয়ন তখন খুব তুঙ্গে। ছাত্রনেতা ছিলেন সিরাজুল ইসলাম ছিরু, আব্দুর রউফ মাখন প্রমুখ। ছাত্রলীগের ছিলেন রঘুনাথ, নিতাইরায় চৌধুরী, আবুল খায়ের, হাশেম আলম, বাবলু প্রমুখ।

ছয় দফা সম্পর্কে আগেই জানতাম। কলেজে এসে ছাত্র নেতারা নানা বৈষম্যের কথা তুলে ধরতেন। চাকরিতে আমাদের সুযোগ ছিল খুবই কম। কেন্দ্রীয় সরকারের ১৫% কোটা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের আর পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল ৮৫%। আর্মিতে কর্নেলের উপরে আমাদের কেউ ছিল না। সামরিক বাহিনীতে ওরা ৯০% আর আমরা ছিলাম মাত্র ১০%। কাগজ তৈরি হতো পূর্ব পাকিস্তানে। অথচ সেই কাগজ ওরা কম দামে কিনতো আর আমরা কিনতাম বেশি দামে। চালের দাম পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ২৫ টাকা আর আমরা কিনতাম ৫০ টাকায়। এসব বৈষম্য আমাদের মনে ঝড় তুলত। তখন মিছিল করতাম। মিছিলে ছাত্রলীগ আর ছাত্র ইউনিয়ন আলাদা থাকত না। সবাই এক হয়ে যেত। ছাত্রলীগের প্রেসিডেট মাগুরায় তখন নব্যুয়ত আলী আর আওয়ামী লীগের ছিলেন সোহরাব সাহেব।”

“১৯৭০ সাল। আমি তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। থাকতাম মাদারবক্স হলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন মতিয়া গ্রুপের আহম্মদ আলী নেতৃত্ব দিতেন। নির্বাচনের সময় চলে যাই গ্রামে। বন্ধু করুনাকান্তসহ ছাত্রলীগের ছেলেদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নৌকার পক্ষে ভোট চাইতাম। নেতারা আসলেই কাঁঠাল গাছে মাইক বেঁধে দিতাম। ওই নির্বাচন ছিল প্রতিবাদের নির্বাচন। জয়লাভের পরও পাকিস্তানের সামরিক জান্তারা ক্ষমতা দেয় না। ফলে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। স্কুল-কলেজও তখন বন্ধ। দেশ পাকিস্তান, কিন্তু চলছিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই। ছাত্ররা স্বেচ্ছায় বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। মানুষকে জাগিয়ে তুলেছিলেন একজন বঙ্গবন্ধুই।”

মুক্তিযুদ্ধের আগের নানা ঘটনাপ্রবাহ এভাবেই তুলে ধরেন মুক্তিযোদ্ধা মো. সাইফুল আলম। এক বিকেলে তার বাড়িতে বসেই চলে আলাপচারিতা।

বাবা মকবুল হোসেন মিয়া ও মা খতেজান নেছার দ্বিতীয় সন্তান সাইফুল। বাড়ি ঝিনাইদাহের শৈলকূপা উপজেলার নাগিরাট গ্রামে। লেখাপড়ায় হাতেখড়ি নাগিরাট প্রাইমারি স্কুলে। এরপর তিনি ভর্তি হন নাগিরাট জুনিয়র হাই স্কুলে। ক্লাস এইটে চলে আসেন মাগুরার শ্রীরামপুর হাই স্কুলে। ১৯৬৫ সালে ওই স্কুল থেকেই এসএসসি পাশের পর এইচএসসিতে ভর্তি হন মাগুরা কলেজে (বর্তমানে শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী সরকারি কলেজ)। ওখানেই ব্যাচেলর অব কমার্স সম্পন্ন করেন। অতঃপর ল-তে ভর্তি হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন সেকেন্ড পার্ট শেষ হয়েছে মাত্র।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ সাইফুল আলম শোনেন নাগিরাট বাজারে, রেডিওতে। কেমন ছিল সেই ভাষণ?

তিনি বলেন, “অনিল, অশিত, ভানুঠাকুর, পরিতোষ, হাশেম লক্সর, বাদশাসহ ভাষণ শুনেছি। আমরা তো অপেক্ষায় আছি, শেখ মুজিব কি বলেন। তিনি বললেন, ‘তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শক্রর মোকাবিলা করতে হবে…আমি যদি হুকুম দেবার না পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে…মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব-এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ…।’ এই নির্দেশগুলোই মনে দাগ কাটে। বঙ্গবন্ধুর ওই ভাষণই ছিল স্বাধীনতার স্পষ্ট ঘোষণা।”

আপনারা তখন কী করলেন?

প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নিই।

কীভাবে?

সাইফুল আলমের উত্তর, “ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের দায়িত্বে ছিলেন কাজী আব্দুল মোতালেব। তার সাথে যোগাযোগ করে আমরা চলতাম। এরপর আসে ২৫ মার্চ। আমরা তখনও গ্রামে। পাকিস্তানি সেনারা কন্ট্রোল করার জন্য সারাদেশে আর্মি ডিপুট করে দেয়। ফলে পুলিশ, ইপিআর ও সেনা ব্যারাকগুলোতে চলে গোলাগুলি। অনেক বাঙালি সদস্য শহীদ হয়। কেউ কেউ অস্ত্র হাতে বেরিয়ে আসে। তাদের সঙ্গে যুক্ত হয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও সাধারণ জনতা। তারা পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধের চেষ্টা চালায়।

চুয়াডাঙ্গায় ছিল ইপিআরের একটি সেক্টর। সেখানে ছিলেন আবু ওসমান চৌধুরী। তার নেতৃত্বে অস্ত্র হাতে বেরিয়ে আসে ইপিআরের বাঙালি সদস্যরা। স্থানীয়দের নিয়ে কুষ্টিয়ায় আর্মির ঘাঁটি ঘেরাও করে রাখে তারা। এ খবরটি ছড়িয়ে পড়ে। শৈলকূপায় পুলিশ আর ইপিআর থেকে পালিয়ে আসারা স্থানীয়দের নিয়ে পজিশন নেয় গাড়াগঞ্জে। উদ্দেশ্য কোনওভাবেই যেন শৈলকূপায় আর্মিরা আসতে না পারে। আমরা তখন নানা কাজে তাদের সঙ্গী হই।

গাড়াগঞ্জে উঁচু একটা ব্রিজ ছিল। সকলে মিলে ব্রিজ শেষের রাস্তাটা মাঝ দিয়ে কেটে ফেলি। উপরে কঞ্চি দিয়ে বাঁশ কাগজ বিছিয়ে, সেটা আলকাতরায় লেপে দেওয়া হয়। দূর থেকে দেখতে যেন রাস্তাই মনে হয়। অতঃপর অপেক্ষায় থাকি।

তারিখটা ৩০ মার্চ ১৯৭১ হবে। কুষ্টিয়ায় চাপ সহ্য করতে না পেরে পাকিস্তানি সেনারা এ পথেই এগোতে থাকে। রাতে ওরা জিপ নিয়ে ওই কাটা রাস্তায় পড়ে যায়। ফলে ওদের কয়েকজন মারা পড়ে। বেঁচে যাওয়ারা ভয়ে প্রথম চারদিকে গুলি চালায়। ওখানেই আলি আজম ও করিমসহ আহত হয় কয়েকজন। এক পর্যায়ে ওরা গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় দৌড়ে পালাতে থাকে। কিন্তু গ্রামবাসী তাদের ধরে ফেলে। সেখানে পাকিস্তানি লেফটেন্যান্ট আতিকুলও ছিল। ইপিআররা তাকেও ধরে পাঠিয়ে দেয় চুয়াডাঙ্গায়।

ভিডিও: যুদ্ধদিনের নানা স্মৃতির কথা বলছেন মুক্তিযোদ্ধা সাইফুল আলম

৩১ মার্চ সকালবেলা। খবর আসে ঝিনাইদহ-মাগুরার মাঝামাঝি হাটগোপালপুর বাজারের পাশে লৌহজাংগা নামক জায়গায় যুদ্ধ চলছে। শুনেই খালেকসহ ছুটে গেলাম। ওখানে দুইজন বেলুচ সেনাকে মেরে পাবলিকরাই নদীর পাড়ের মাটিতে গলা পর্যন্ত পুতে রেখেছিল। যারাই আসছে তারাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওদের গোঁফ ধরে টানছে আর বলছে- ‘এদেশের খেয়ে খেয়ে তোমরা গোঁফ বানাইছো।’ পাকিস্তানিদের প্রতি মানুষ কতটা ক্ষিপ্ত ছিল সেদিই বুঝেছি।”

পাকিস্তানি সেনারা শৈলকুপা দখল করতে পারেনি?

তিনি বলেন, “ওইদিন পারেনি। কিন্তু তাদের কিছু সৈন্য যশোর ক্যান্টনমেন্টে পালিয়ে যায়। তারিখটা ১৩ এপ্রিল হবে। ওরা পুরো সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে আবারও এগিয়ে আসে। ঝিনাইদহ থেকে দক্ষিণে, যশোরের দিকে যেতে বিসইখালি ব্রিজে তারা প্রতিরোধের মুখে পড়ে। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় সেখানে। খালেকসহ আমিও যাই। ট্রেনিং নাই কিন্তু তবুও দেশের জন্য তখন উন্মাদ ছিলাম। ওখানে যুদ্ধ করেছিলেন বাঙালি ইপিআর ও পুলিশের সদস্যরা। নেতৃত্ব দেন মাহাবুব উদ্দিন এসডিপিও (সাব ডিবিশনাল পুলিশ অফিসার)। ওই অপারেশনে পাকিস্তানিদের ঠেকানো যায়নি।

ওরা তখন শৈলকূপায় ঢুকে যায়। সামনে যাকে পেয়েছে তাকেই গুলি করে মেরেছে। একজন ইমাম ছিলেন। উনি ভেবেছেন উর্দু জানেন বলে রক্ষা পাবেন। তাকেই গুলি করেছে প্রথমে। এসডিও অফিসের এক ক্লার্ককে ছাড়াতে আসে তার ভাই। দুইজনকেই নির্মমভাবে হত্যা করে ওরা। ৩৯ জনকে হত্যা করে ওইদিন একটা ত্রাস সৃষ্টি করেছিল পাকিস্তানি সেনারা। তখন আমরা বিলের ভেতর লুকিয়ে থেকে জীবন বাঁচাই।”

শৈলকূপায় মুক্তিযোদ্ধারা সংগঠিত হচ্ছে। এ খবর জানা ছিল না সাইফুল আলমের। আওয়ামী লীগ করতেন গ্রামের আমজাদ হোসেন মৃধা। তার ছিল একটি দোনলা বন্দুক। তিনিই সাইফুলকে প্রথম বন্দুক চালানো শেখান। অনুশীলনের অংশ হিসেবে একদিন রাতে তারা ফাঁকা গুলি চালায়। পরদিন টুকু নামের এক মুক্তিযোদ্ধা আসেন গুলির উৎস সন্ধান করতে।

বাকী ইতিহাস শুনি সাইফুল আলমের জবানিতে।

তার ভাষায়, “কোথা থেকে গুলি এসেছে আন্দাজ করে একটু খোঁজ নিতেই আমরা স্বীকার করি। শুনে উনি বলেন- ‘তুমি জান না সোনা মোল্লার নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর দল গঠন হয়েছে। চাইলে আসো। না হয় নিজেরাই আরেকটা দল গঠন করো।

ওইদিনই প্রথম শুনি ‘মুক্তিযোদ্ধা’ শব্দটি। একেক জায়গায় একেকটা দল গঠন হয়। থানা কমান্ডার হন রহমত আলী মন্টু। বিশারত নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। উনি লাল চাদর পড়তেন, লাল কাপড় গায়ে দিতেন। চুল, দাড়ি কিছুই কাটতেন না। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত কাটবেন না। এখনও বেঁচে আছেন। সবাই তাকে বিশারত ওস্তাদজি বলে ডাকেন। উনারও একটা দল ছিল। আর দল ছিল সোনা মোল্লা, রইচ সাহেব আর নজরুল ইসলামের।

মন্টুর দলে আমি প্রথম জয়েন করি। পরে গ্রামে নজরুল ক্যাম্প করলে তার দলে চলে যাই। রওশন, সিরাজুল ইসলাম মাখন, সালেক, আলী হায়দার প্রমুখ ছিল সহযোদ্ধা। গোপী বল্লভ কুণ্ডুর বাড়িতে ছিল আমাদের ক্যাম্প। সেখানেই চালনা শিখি থ্রি নট থি, এলএমজি আর এসএলআর। গেরিলা ছিলাম। ৩০-৩২জনের দলের কমান্ড করতেন নজরুল। আমার অস্ত্র ছিল থ্রি নট থ্রি।”

আট নম্বর সেক্টরের অধীনে মুক্তিযোদ্ধা সাইফুল আলম গেরিলা অপারেশন করেন শৈলকূপা থানা, আলফাপুর, আবাইপুরসহ ঝিনাইদহের বিভিন্ন এলাকায়।

একাত্তরের কয়েকটি অপারেশনের কথা তুলে ধরেন এই বীর যোদ্ধা-

‘অগাস্টের ৩০ তারিখ। মন্ট বাহিনী আসেন আলফাপুরে অপারেশন করতে। ওটা ছিল মাগুরা আর ঝিনাইদহের শেষ জায়গা। নদী আর খাল এলাকা। তাই কোনো দিকে সরে যাওয়ার সুযোগ নেই। ১৯৭১ এ অনেক বৃষ্টি হয়েছিল। ওই বৃষ্টিই ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আর্শীবাদ। পাকিস্তানিরা পানি দেখলেই ভয় পেত। সে সুযোগটাই কাজে লাগাই আমরা। ওখানে দুটি অপারেশন হয়। একটি করেন বিশারত ওস্তাদজি, আরেকটি রহমত আলী মন্টু। দুটোতেই সাকসেস ছিল। আমরা ছিলাম ৫০-৫২জন মুক্তিযোদ্ধা।’

‘১৪ অক্টোবর ১৯৭১। ছিলাম শৈলকুপায়, আবাইপুরে। নজরুল ইসলামসহ ৩০-৪০ জন। কথা ছিল পাকিস্তানি সেনারা মাগুরার শ্রীপুর থেকে আসলে আকবর বাহিনী তাদের ঠেকিয়ে খবর পাঠাবে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। খবরও পাঠায় না। ফলে সেনারা এসে আমাদের ঘিরে ফেলে। তাদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হয়। ওই অপারেশনেই চোখের সামনে মারা যায় নজরুলসহ ১৭জন সহযোদ্ধা। তাদের মৃত্যুযন্ত্রণা দেখেছি খুব কাছ থেকে। এখনও মনে হলে বুকের ভেতরটা ধুপ করে ওঠে। আমি আর সোলেমান ছিলাম কুমার নদীর দিকটার দায়িত্বে। ওই পথে নৌকা নিয়ে কেউ আসলেই গুলি চালাবো। পরে সাতরিয়ে নদী পাড় হয়ে আমরা জীবন বাঁচাই। এভাবেই মৃত্যু প্রতিনিয়ত তাড়া করে ফিরত।’

‘২৫ বা ২৬ নভেম্বরের কথা। ফরহাদের নেতৃত্বে মাগুরা থেকে মুক্তিবাহিনীর একটা দল আসে। ওরা থাকে কামান্না গ্রামে এক কুণ্ডুর বাড়ির পরিত্যক্ত একটি ঘরে। কমান্ডার ছিলেন পাশেই, এক আত্মীয় বাড়িতে। এই গ্রুপটির খবর আমাদের জানা ছিল না। কিন্তু রাজাকারদের মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনারা খবর পায়। ওইদিন ভোর রাতে এসে চারপাশ থেকে গুলি করে তারা হত্যা করে ২৭ জন মুক্তিযোদ্ধাকে।

আমরা সকালে গিয়ে দেখি একজন বেঁচে আছে। একটি গুলি তার বুঁকের সামনের দিক দিয়ে ঢুকে পেছন দিয়ে ভোগলা হয়ে বেরিয়ে গেছে। ওর নাম ছিল রাজ্জাক রাজা। একটা ব্লাকবোর্ডে শুইয়ে ওকে পাশের গ্রামে নিয়ে যাই। তখনও তার জ্ঞান ছিল। কিন্তু শরীর দিয়ে রক্ত ঝড়ছে। তবুও সে চিৎকার দিয়ে বলছিল- ‘রাইফেল একটা দাও, আমি ওদের শেষ করে দিব।’ কথাগুলো এখনও কানে বাজে। এই সব বীরের আত্মত্যাগের কারণেই কিন্তু আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।”

শৈলকূপা মুক্ত হয় ৮ ডিসেম্বর। মুক্তিযোদ্ধারা তখন অস্ত্রসহ চলে যায় ঝিনাইদহ শহরে। গাড়াগঞ্জে রাজাকার ক্যাম্পে ছিল হাতেম আলী নামে এক রাজাকার। পায়রা চত্বরে জনতা তাকে মেরে পা উপরের দিকে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখে। রাজাকারদের জেলা কমান্ডার ছিল নুরুন্নবী ছামদানী। উনি পরে ইসলামি ডেমক্রেটিক লীগ করতেন। পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং পরে এমপিও হন।

ঝিনাইদহে তার কোনও বিচার হয়নি। এ নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেন মুক্তিযোদ্ধা সাইফুল আলম।

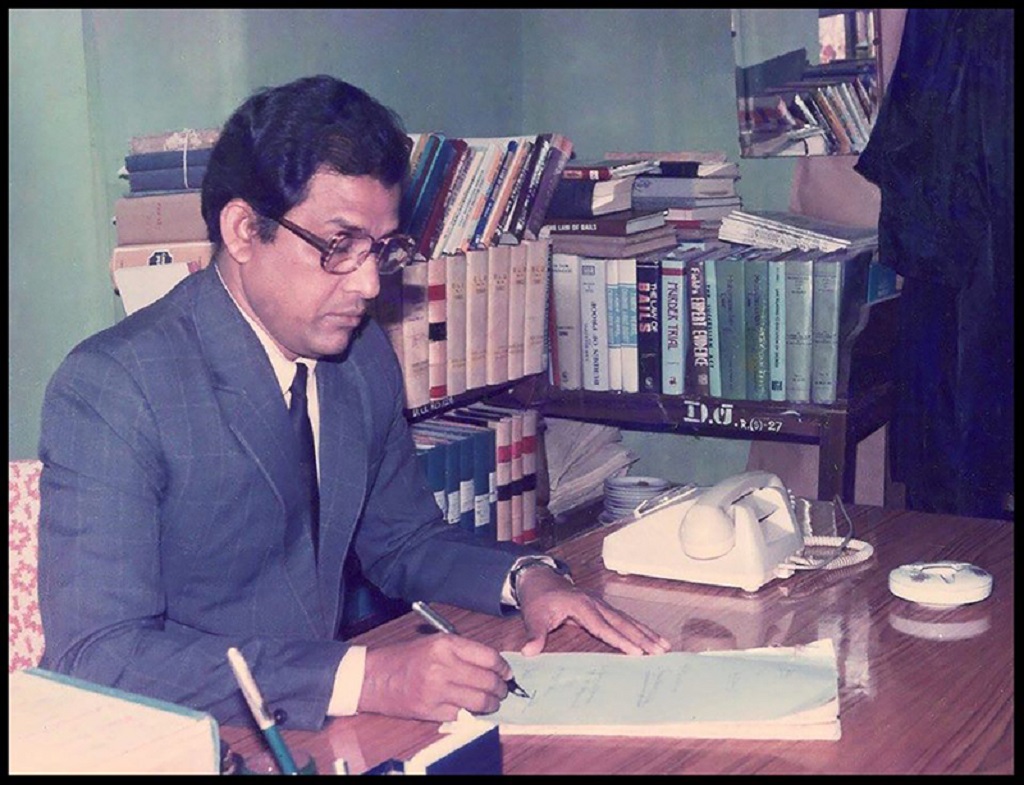

মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কোন সুবিধা লাভ থেকে বিরত ছিলেন এই বীর যোদ্ধা। স্বাধীনের পর ‘ল’ পড়া শেষ করে আইনজীবী হিসেবে কাজ করেন। পরে অ্যাসিসট্যান্ট জজ হিসেবে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন। সর্বশেষে ডিসট্রিক জজ হিসেবে তিনি পদন্নোতি লাভ করেন। জাতিসংঘের মাধ্যমে যুদ্ধবিধ্বস্ত পূর্ব-তিমুরের জুডিসিয়ারি ছাড়াও কাজ করেছেন কিশোরগঞ্জ, বরিশাল, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, রাজবাড়ীসহ বিভিন্ন জেলায়, সেক্রেটারি হিসেবে ল কমিশন ঢাকায় এবং সবশেষে দুদকের মহাপরিচালক হিসেবে। অবসর লাভের পর নির্বাচন কমিশনার হিসেবে মনোনীত হন মুক্তিযোদ্ধা সাইফুল আলম। বর্তমানে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ল বিভাগের প্রধান তিনি। লেখালেখি করেন আইনের শিক্ষার্থীদের জন্য। তার প্রকাশিত আইনের বইয়ের সংখ্যা ৩৪টি।

বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে নানা সামাজিক উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এই সূর্যসন্তান। তিনি বলেন-

“একটি বছর ফসলাদি হয়নি। খাদ্যের টানাটানি। ল অ্যান্ড অর্ডার তখনও ঠিক হয়নি। ডাকাতিও শুরু হয়ে গেছে। এ কারণে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হয়। আব্দুর রাজ্জাক ছিলেন এর প্রধান। ঝিনাইদাহ জেলার প্রধান ছিলেন অ্যাডভোকেট আমির হোসেন আর শৈলকুপায় মুক্তিযোদ্ধা রহমত আলী মন্টু। আমাকে বগুড়া ইউনিয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে ছিল একজন করে সদস্য।

ভিডিও: দেশ নিয়ে নানা ভাবনার কথা বলছেন মুক্তিযোদ্ধা সাইফুল আলম

স্থানীয়দের নিয়ে রাতে আমরা পাহারা দিতাম। হিন্দুুদের গরুবাছুর নেই। তখন তাদের জমিগুলোতে চাষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। ঢোল পিটিয়ে হাটে হাটে বলা হলো। পরদিন শত শত লোক গরু-লাঙ্গল নিয়ে চারটি হিন্দু গ্রাম তেতুলিয়া, আউধা, কমলনগর, স্বরুপনগরের জমিগুলো চষে দিয়ে আসে। ওরা তখন ফসল লাগায়। বঙ্গবন্ধুর চেষ্টা ও উদ্যোগগুলো তো ভাল ছিল। কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থের কারণে অনেকেই তার কথা শুনেনি।’

যে দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন সে দেশ কি পেয়েছেন?

‘এখনও সে জায়গায় আমরা যেতে পারিনি। তবে সে পথেই আছি।’

দেশের সার্বিক উন্নয়ন আর বিশ্বের মাটিতে বাংলাদেশের পতাকা উড়তে দেখলে মন ভরে যায় এই বীরের।

খারাপ লাগে কখন?

“নিজেদের মধ্যে ডিভাইডেশন দেখলে খারাপ লাগে। এখন শিক্ষকদের দুই ভাগ, উকিলদের দুই ভাগ,জজদের দুই ভাগ, ম্যাজিস্ট্রেটদের দুই ভাগ- এখান থেকে ফিরে আসতে হবে। এরা তো কাজ করবে নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে। কিন্তু সেটা তো হয় না। এতে করে পেশাজীবী শক্তিগুলো ক্রমেই দুর্বল হচ্ছে। আর এর ফায়দা লুটছে একশ্রেণির রাজনীতিবিদরা।”

কি করলে দেশ আরও এগোবে বলে মনে করেন?

মুচকি হেসে মুক্তিযোদ্ধা সাইফুল আলম বলেন, “আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। গণতন্ত্রের নামে যেন পরোক্ষ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না পায় সেদিকেও খেয়াল রাখা দরকার। মানুষ দুটি দিকে মারাত্মকভাবে খুব ঝুঁকে পড়ছে- একটা হলো ফাইনান্সিয়াল অফেন্স, আরেকটা সেক্সচুয়্যাল অফেন্স। এ দুটিকে কমিয়ে আনতে না পারলে সোনার বাংলা হবে না।”

তার মতে, “বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে বাড়ি-গাড়ি আর ইন্ড্রাস্ট্রি গড়লেই হবে না। শিক্ষা ও গবেষণার দিকে বেশি করে দৃষ্টি দিতে হবে। হিউম্যান রিসোর্সের দিকেও তাকাতে হবে। আগের তুলনায় ভাল আছি-এই অহঙ্কারে গা ভাসিয়ে না দিয়ে ভবিষৎ প্রজন্মকে মেধাসম্পন্ন করে গড়ে তোলাই হবে উত্তম কাজ।”

জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি প্রসঙ্গে এই যোদ্ধা বলেন, “যুদ্ধাপরাধীদের এই দলটি তো অনেক বড় বড় সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু কই তারা তো পরিচ্ছন্ন থাকতে পারেনি। পরিচ্ছন্ন হওয়ার মানসিকতা জামায়াতের নেই। বরং আমরাই তাদের রাজনৈতিক সুযোগ দিয়ে নিজেদের ক্ষতি করছি। স্বাধীন দেশে স্বাধীনতা বিরোধীদের রাজনীতি করার সুযোগ সম্ভবত এদেশেই আছে। এটা থাকা উচিত নয়।”

মুক্তিযোদ্ধা সাইফুল আলমের ছোটমেয়ে আসমা সুলতানা মিতা। কাজ করছেন ভিজ্যুয়াল আর্টিস্ট হিসেবে। তার কাছে প্রশ্ন ছিল- “কেমন বাংলাদেশ চান?”

মিতা বলেন, “এমন বাংলাদেশ চাই যা অতীতে ছিল। যেখানে নারী-পুরুষ একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভাষার জন্য, দেশের জন্য যুদ্ধ করেছে। যেখানে শিশুরা সব থেকে বেশি প্রাধান্য পাবে, সততা ও সত্যের চর্চা হবে সর্বত্র, লোভহীন সে দেশটা চাই।”

কথা ওঠে শেখ হাসিনার সরকার নিয়ে। মুক্তিযোদ্ধা সাইফুল আলম অকপটে তুলে ধরেন নিজের মত। তার ভাষায়, “বঙ্গবন্ধুর কন্যার প্রতি মানুষের আস্থা অবশ্যই আছে। তবে প্রধানমন্ত্রীকে আরও কঠোর হতে হবে। রাজনীতিবিদদের পরিচ্ছন্ন হতে হবে, নিয়ন্ত্রিত আচরণ করতে হবে। পলিটিক্যাল লোকদের করাপশন বন্ধ হলে, তৃণমূলের করাপশনও বন্ধ হতে থাকবে। শেখ হাসিনা নিজে সৎ বলেই সততাকে প্রতিষ্ঠা দিতে চান। তার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ আমাদের পথ দেখাবে। উনি গুড হয়েছেন, এখন আমরা ভেরি গুড চাই।”

পরবর্তী প্রজন্মই দেশটাকে এগিয়ে নিবে, সেই আস্থা রেখেই তাদের উদ্দেশে মুক্তিযোদ্ধা সাইফুল আলম শুধু বললেন, “তোমরা দেশের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের ইতিহাসটা জেনে নিও। লেখাপড়া শিখে মিথ্যা বলো না। সঠিক কথা বলো। সঠিক পথে চলো। আমাদের ভুলগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে সঠিক পথে দেশকে এগিয়ে নিও।”

সংক্ষিপ্ত তথ্য

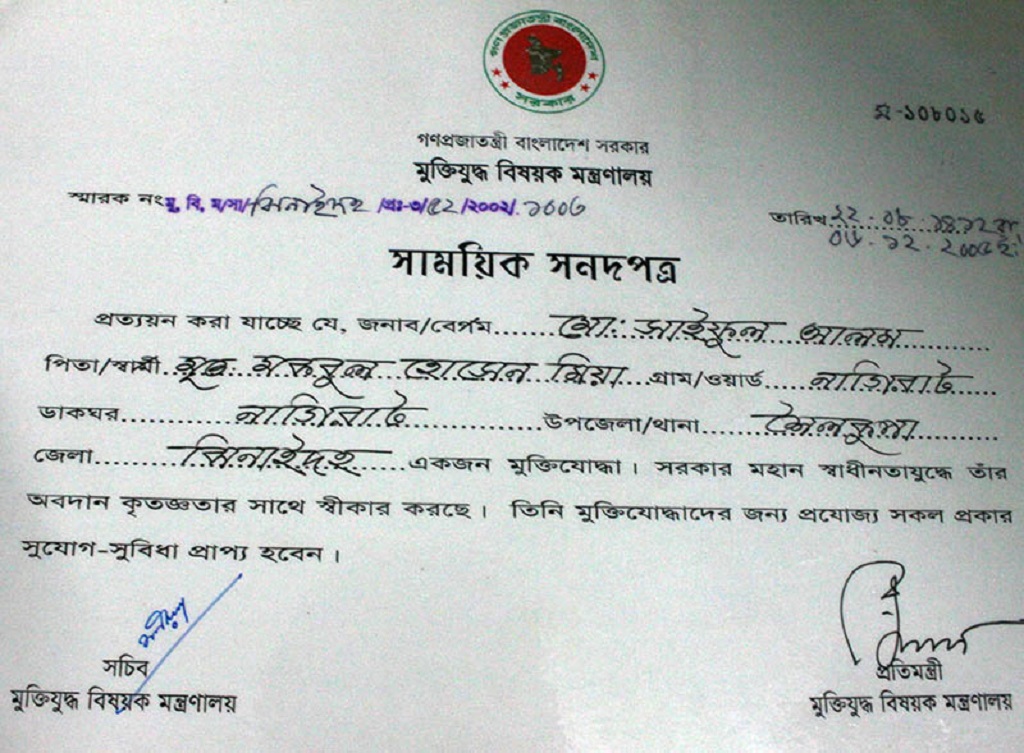

নাম : মুক্তিযোদ্ধা মো. সাইফুল আলম।

ট্রেনিং: ঝিনাইদহের শৈলকূপায় স্থানীয়ভাবে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন।

যুদ্ধ করেছেন : আট নম্বর সেক্টরের অধীনে গেরিলা অপারেশন করেন শৈলকূপা থানা, আলফাপুর, আবাইপুরসহ ঝিনাইদহের বিভিন্ন এলাকায়।

ছবি : সালেক খোকন

লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমে, প্রকাশকাল: ২১ জানুয়ারি ২০১৯

© 2019, https:.

ধন্যবাদ সালেক খোকন আপনাকে 🙂

ধন্যবাদ।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে জানার উপায় খুব কম।এখন আমরা অনেককিছু তবু জানতে পারছি। আমার শৈশবে তেমন কোনো সুযোগ ছিলো না । সে কারণে আগ্রহের জায়গাটা এখনও বেশ অন্ধকারে ভরা। নিজের বাবার কাছ থেকেও খুব একটা শোনার সুযোগ ঘটেনি। আজ প্রথম জানছি। কেনো মুক্তিযোদ্ধারা তেমন করে নিজের বীরত্বের কথা বলতে পারেননি, যুদ্ধোত্তর দেশে, বা আজো বলতে পারছেন না। আমরা কি ভেবে দেখেছি? দেখিনি হয়তো বলেই মুক্তিযুদ্ধের সঠিক তথ্য বা ইতিহাসটা জানার সুযোগ অনেকটাই শীর্ণ। আজো ভালো কোনো শিল্পকর্ম কিংবা চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়নি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। কারণ আমাদের বলার ও শোনার সুযোগ অনেক কম। আমাদের সেই প্ল্যাটফর্মটা নেই নিজেদের অভিজ্ঞতা বা চিন্তাকে অভিব্যক্ত করবার। অনেক মুক্তিযোদ্ধারাই যুদ্ধের পরপর গুটিয়ে গেছেন নিজের ভেতরে। তাদের লজ্জাটা কোথায়? কারণ তাঁরা যে সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করেছেন সেই অনুরুপ ফল পাননি, বলাই বাহুল্য। তারা যে লক্ষ্যে দেশ স্বাধীন করেছেন সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেননি, তাদের সামনে পাহাড় সমান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে; মিথ্যার, ইতিহাস বিকৃতির, লোভের, দূর্নীতির। মুক্তিযোদ্ধারা দেশকে পাক্স্তিান মুক্ত করলেও আমরা পারিনি পাকিস্তানের প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে। চিন্তা চেতনায় যে বিষ ধালা হচ্ছে, তাতে করে বিষবৃক্ষের জঙ্গল বাড়ছে শুধু। আমরা আজো ৩০ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণের ঋণ কোঁধে নিয়ে রাতে ঘুমাতে যাই। সকালে উঠে, আমরা মনে মনে সন্ত্বনা দেই নিজেকে; বাংলাদেশে উন্নতি হচ্ছে। আবার রাতের অন্ধকারে হারিয়ে যাই। কিন্তু, আমরা আজো পারিনি ৩০ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার স্বপ্ন পূরণ করতে। আমরা আজো পারিনি মুক্তিযোদ্ধাদের যোগ্য সম্মান দিতে। লেখক আমাদের সেই ঋণ কিছুটা হলেও পূরণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।লেখকের জন্য শুভকামনা। আমি একটু গর্বিত হতে চাই এই ভেবে আমার বাবাও একজন মুক্তিযোদ্ধা। এবং সেখানেই শেষ না, আমি সেই দায়িত্ব কাধে নিয়ে বাকিটা পথ চলতে চাই।

ধন্যবাদ মিতা।